Archivo

Filbita

Juegos y lecturas

Por Inés Garland

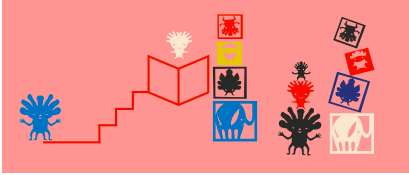

Filbita 2015: Literatura y juego

¿DALE QUE ÉRAMOS..?

¿Dale que éramos súper héroes? ¿Dale que estábamos perdidos en la selva y teníamos que sobrevivir una semana? ¿Dale que yo era la maestra y vos…? En este texto, la escritora recrea su infancia a través de escenas de juego que habitan en su memoria.

En uno de los primeros libros que leí había una imagen que fue generadora de fantasías hasta el día de hoy. Perseo, con túnica corta, peto de metal, casco, alitas en las sandalias y la espada en alto rescataba a una chica encadenada a una roca, vestida con lo que se parecía a un camisón un poco translúcido. La roca colgaba sobre un precipicio, y por el mar allá abajo avanzaba un monstruo horrendo. Muchos de los juegos de mi infancia repetían esta escena. Las rocas de la playa en vacaciones no quedaban siempre en lo alto de un acantilado, pero servían igual. La escollera de Mar del Plata fue perfecta. Hubo variantes. Rescates a caballo, en bote y nadando en una intromisión más tardía de las imágenes que despertó la lectura de Tarzán.

Más tarde me hice tigresa de Mompracém. Fui la novia de Sandokán y navegué los mares del mundo. Obviaba la existencia de Mariana en tierra. Qué me importaba a mí que ella lo tuviera un rato. Yo era la que hacía los abordajes, la que saltaba sobre los enemigos con el kriss de punta envenenada entre los dientes, disfrazada de hombre con camisa de mangas abullonadas, babuchas negras y botas altas. Hoy en día, después de los abordajes nos sentaríamos en la popa de nuestro praho, Sandokán y yo, a mirar en silencio la estela que dejamos en altamar.

En la misma colección de Bruguera de clásicos para niños en la que estaba Perseo, leí La gitanilla valiente. En las ilustraciones una niñita rubia vivía en carromato con una tribu de gitanos. ¡Esas polleras de volados, esas pulseras, los pañuelos de colores en la cabeza, las tobilleras y los pies descalzos! Cuando lo normal era tenerle miedo a las gitanas porque se robaban a los niños que se portaban mal, yo me dormía rezando para que me llevaran con ellas. También quería que me robaran las monas de Tarzán. Tenía la idea de que las monas eran muy cariñosas, en las fotos y en los dibujos siempre abrazaban a sus monitos, y ya entonces la fantasía de correr por la selva en paños menores me tentaba mucho. En otro libro estaba la ilustración de Rómulo y Remo. Seríamos Rómulo, Remo e Inés, entonces. Yo también quería una madre loba.

Hablar con los animales era un deseo profundo. Que fueran mansos conmigo y solo conmigo, entender su lengua, mezclarme con ellos. En la vida real les tuve terror a los caballos hasta los diez años, pero en mi mente, me seguían como perritos todos los animales, hasta los leones, los tigres y los cocodrilos.

A mi padre le gustaba cazar. Unos amigos de mis padres tenían un campo en la Pampa y allá íbamos en las vacaciones de invierno. Nos trepábamos a la caja de una camioneta verde y salíamos a cazar. Desde ahí arriba veíamos a las perdices tratando de escabullirse, a las liebres que aplastaban las orejas contra la cabeza y se agachaban detrás de los pastizales amarillentos. Golpeábamos el techo de la camioneta para avisar que habíamos visto una liebre, señalábamos dónde y el que manejaba giraba el volante en dirección a nuestras señas. Éramos a veces hasta seis chicos golpeando el techo, gritando, saltando como monos y señalando en diferentes direcciones. Y la camioneta avanzaba a los tumbos a campo traviesa. A través de la ventanilla abierta asomaban las escopetas o los rifles 22 de mi padre o sus amigos. Cuando acertaban, bajábamos corriendo a buscar la presa. A veces las liebres o las perdices estaban todavía vivas y algún adulto les golpeaba la cabeza contra el guardabarros. Yo armaba el hospital en la caja de la camioneta. Acostaba los cuerpos todavía tibios en fila, los giraba para un lado y para el otro, les daba inyecciones con ramitas que tenía apiladas, los tapaba con trapos o lo que encontrara a mano. No pensaba en el fracaso absoluto de mi juramento hipocrático, en mi juego todas revivían gracias a mis cuidados. Y ahora que lo recuerdo, creo que “La enfermera de las perdices” es un título que valdría la pena usar.

De un viaje que hizo mi padre, volvió con una foto de un ciervo inmenso que él había cazado. El ciervo agonizaba cuando él se acercó. Lo miró con su ojo oscuro y mojado un instante antes de que la muerte se lo convirtiera en vidrio. Mi padre no quiso cazar nunca más en su vida. La imagen también me persigue en mis textos.

Alguna vez, ya adolescente, vi una película de un hombre que estudiaba los lobos y vivía con ellos. Había una escena en la que corría desnudo entre los alces. Siempre quise ser ese hombre, y en mi última novela mi protagonista corre desnudo entre los caballos de una manada salvaje. Sé que en esa imagen están el hombre de los lobos, Tarzán, mis sueños de ser adoptada por las monas, todo lo que alimentó mi costado rebelde y salvaje y conectado con la savia de la vida.

Las imágenes que las lecturas de mi infancia y mi adolescencia crearon en mi mente siguen intactas. Ahora para estar en la vida y golpearme menos limité mis fantasías, y me tengo las riendas cortas a la hora de imaginar desenlaces para mí. Sin embargo, y a pesar del psicoanálisis, sigo esperando a Perseo. No me lo reconozco, y solté por mí misma las cadenas que me ataban a la roca del acantilado, pero ando mirándoles los talones a los hombre a ver si alguno tiene alitas. Algo hay que hacer para salir volando.

Podés escuchar este texto en Spotify leído por su propia autora haciendo click aquí.